她的报道犹如号角,唤起工农千百万;她文如弹药,笔如刀枪,生动记录苏区风云,成为党史专家研究苏区历史的珍贵资料。

这是怎样一段波澜壮阔的传奇?

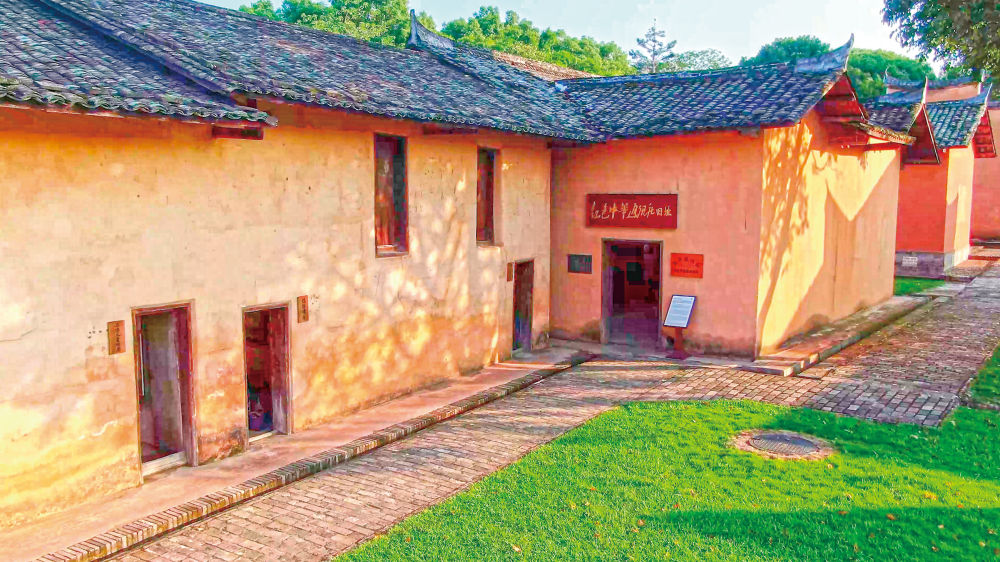

红色中华通讯社旧址,1931年11月至1933年4月,红色中华通讯社在此办公,距毛主席等领导人住地仅百步之遥。新华每日电讯记者余刚摄

走进江西瑞金叶坪布展一新的红色中华通讯社旧址,当年的《红色中华》报刊发的一篇篇报道、一张张图片,再现了中央苏区那段血与火的峥嵘岁月,传递出一股至今依然奔腾不息的精神力量。

理想烙印在铅字中

在当时的中央苏区从事新闻工作,有多不容易?

“我也害过坐板疮、烂腿症,写稿子、走路,都非常吃力。每天屁股流出的脓、血,粘贴在裤子上,很是疼痛。”曾任红中社编委的任质斌在回忆文章中介绍,由于人少事多,只好趴在床上改稿子或编写稿子。后来他实在支持不住了,只好写信向军委卫生部的同志要了药物注射,才逐渐痊愈。

患上坐板疮、烂腿症的一个重要原因是细菌感染,那时的苏区卫生条件差,药物紧缺,痢疾、疟疾和疥疮肆虐。红中社的同志们相继染上疟疾。

1931年至1932年,中央苏区曾集中暴发传染病,涉及范围很广。在1932年11月21日《红色中华》刊登的《江西省苏报告》中详细介绍了苏区各地的疫情,如宁都县数月患痢疾达1300余人,兴国县6月至7月间发生瘟疫死亡40余人……处在当时战乱环境下,苏区的干部群众不仅要和敌军艰难作战,还要与疾病战斗。

红色中华通讯社于1931年11月7日成立,初创时期只有几个人、几张桌子,和《红色中华》报两块牌子、一套人马。旧址内有一座微雕模型,油画背景加上9位姿态各异的微雕人物,还原了红中社编辑部的场景。

当年,红中社编辑部最多时也只有10来个人,他们常常夜以继日地工作,很少休息,除采访、写稿、译电外,还兼刻蜡纸和校对,常常面临人手捉襟见肘的局面。

“每星期六下午,从瑞金骑马去叶坪,在县城东北,相距约10里……发病的时候,也得去叶坪,因为不去就没有别的人去编了。”这是红中社早期负责人李一氓的回忆,他平时在中央政府大厅做编写工作。

随着国民党军队对中央苏区的封锁和“围剿”日甚,中央苏区的食盐、布匹、日用百货都陷入紧缺状态……要得到这些如今看来稀松平常的东西,在那时却成了奢望。

红中社工作人员在每人每天仅有半斤糙米的情况下,依然主动节约粮食和伙食,每天仅吃两餐杂粮。他们用自己的双手开荒种菜,还将自己的被毯、衣服甚至微薄的津贴,毫不犹豫地捐献出来,送给前方浴血奋战的红军战士。

虽然《红色中华》报办报条件简陋,影响却很大,发行数量一度超过国统区的《大公报》。

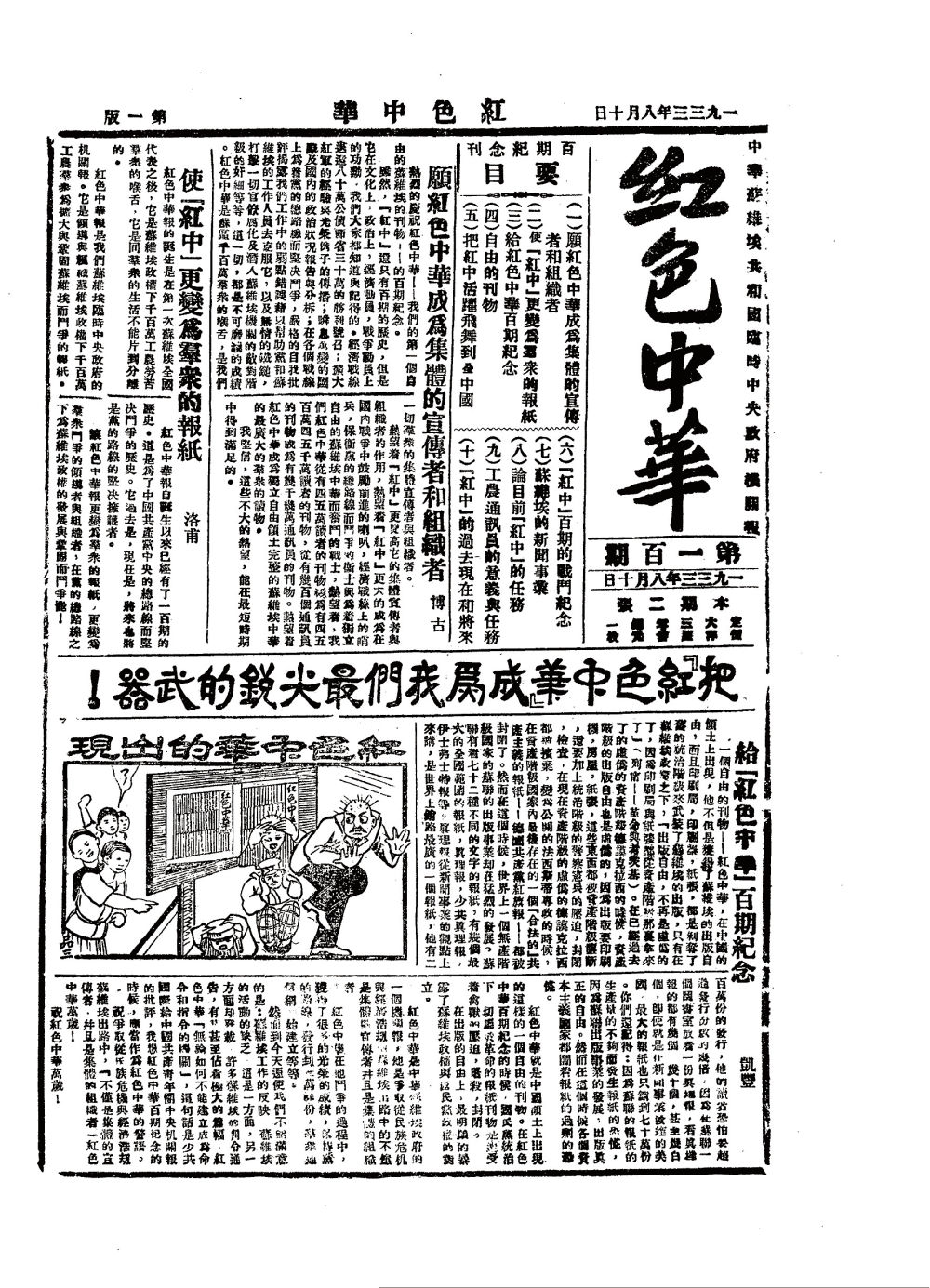

《红色中华》报创办百期版面。

在《红色中华》报百期纪念时,当时的领导同志特别提出:《红色中华》报向困难作顽强斗争的精神,值得全苏区的党政工作同志学习!

是什么样的信念,让他们在缺衣少食的日子里,甘愿忍受困顿的生活,甚至不惜牺牲自己的生命?

历史细处不忍卒读,其中多是苦难与牺牲。

红中社旧址陈列着一张被烧毁的《红色中华》报纸残页,常常有很多游客驻足。这是红军长征出发后,瞿秋白等人在苏区出版的最后一期《红色中华》报,给敌人制造了中共中央和主力红军没有转移的假象。最后瞿秋白被捕牺牲,书写了中国新闻史上悲壮的一页。

他们既是新闻人,更是革命者。他们的理想烙印在《红色中华》报的铅字当中——“建立独立自由领土完整的苏维埃新中国,才是民族解放唯一的出路。”

让群众都能看懂

我们的新闻需要什么样的文风?

《红色中华》报的新闻写作坚持通俗化方针,要求做到苏区每一位群众都能看懂。

翻开报纸,许多短小精悍的稿件表达通俗生动,却饱含真情实感,散发着质朴清新的魅力。

在《红色中华》报的编辑看来,可以这样写通讯:“只要你用质朴的字句把你所知道的新闻事实有条理地写下去,那就保你写得括括(呱呱)叫。”

就像通讯员成紫玉在《红色中华》报上发表的这篇体育报道:“昨(二十二)日演习阅兵毕,午后一时许有红大,特校,军委无线电联合球队与国家保卫局篮球队大战于阅兵场,联合队出场的勇健儿,都是那一班素负能手的老将……这场篮球战真所谓‘棋逢敌手,将遇良才’,在球场里身飞足舞似马奔腾,那传球的妙术,直使围场的观众,不绝喝彩。”

这篇报道生动活泼,画面感十足,把当时运动场上热闹而又充满激情的场景呈现在读者眼前。

即便是记录“反围剿”战斗这类题材的新闻,报道也在字里行间融入生动的元素。

关于我们 合作推广 联系电话:18901119810 010-88824959 詹先生 电子邮箱:zht@china.org.cn

版权所有 中国互联网新闻中心 京ICP证 040089号-1 互联网新闻信息服务许可证 10120170004号 网络传播视听节目许可证号:0105123